六十年“點沙成金”的生態奇跡——看蘭考如何用創新實踐治沙興業

美麗鄉村何寨村。

何寨村萬畝梨園。

蘭考縣花開成海的泡桐林。

徐場村制琴師在制琴。

6月的蘭考,瓜果飄香,桐林滴翠。在葡萄架鄉樹鋒種植專業合作社的大棚里,翠綠的藤蔓間懸掛著金黃的蜜瓜,水肥一體化系統為其精準輸送著養分。這片曾被風沙肆虐的鹽堿地,如今正以每畝超萬元的產值,見證著新時代防沙治沙的奇跡。

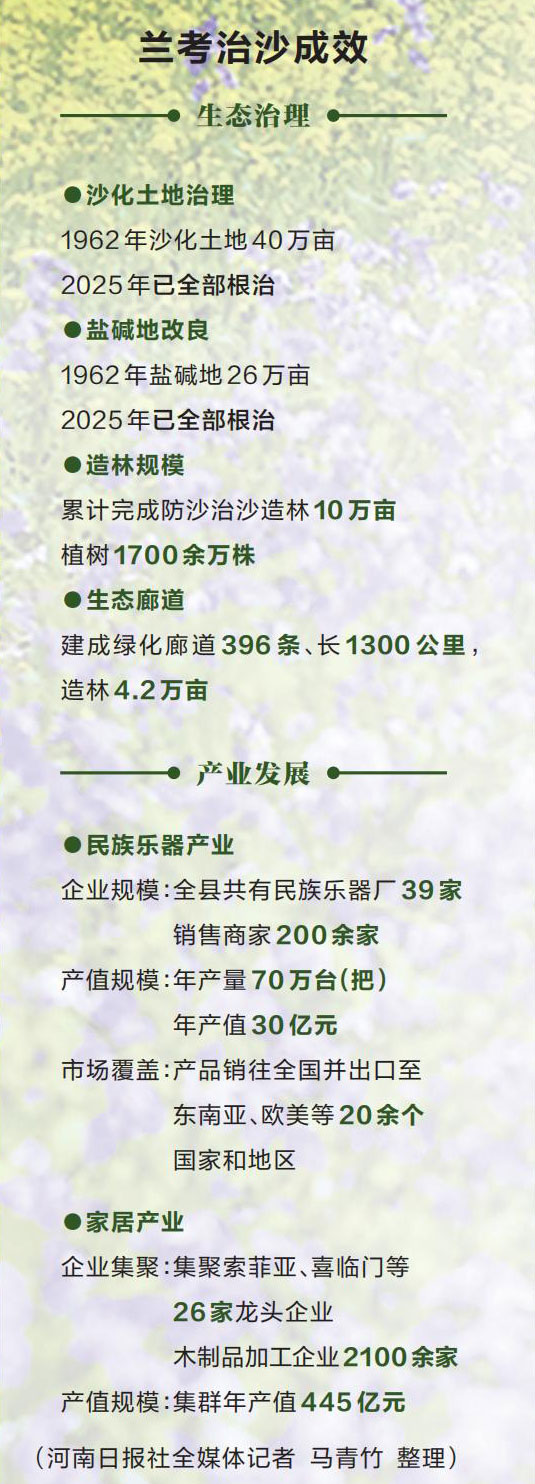

20世紀60年代,蘭考“風沙、鹽堿、內澇”三大自然災害肆虐,從焦裕祿書記帶領群眾戰天斗地栽下第一棵泡桐,到如今智慧農業大棚里的累累碩果,蘭考人用創新實踐將沙地劣勢轉化為產業優勢,用六十載春秋譜寫出綠富同興的協奏曲。

2025年6月17日是第31個世界防治荒漠化與干旱日,我國的宣傳主題為“科學治沙、興業利民”。連日來,記者走進蘭考,感受這片土地從風起沙飛到綠海翻涌的滄桑巨變。

科技賦能“新三寶”

在樹鋒種植專業合作社里,280個蜜瓜大棚整齊排列。棚內,30多個品種的蜜瓜掛滿藤架,即將成熟上市。合作社負責人張樹鋒,彎著腰穿梭在瓜架間,一一察看蜜瓜的長勢,眉眼間滿是喜悅。

“蘭考是沙地,鹽堿也大,這幾年,我們不斷嘗試種植新品種,就是想找到最適合蘭考土質且口感、品質都更優的蜜瓜。”張樹鋒說,在實驗過程中,他們記錄了各個品種的生長周期、抗病蟲害能力、口感甜度等數據,再反復篩選和對比,挑選出最優質的品種進行大規模種植。

如今,合作社的蜜瓜畝產已達3噸左右,單個大棚的毛利可達1.5萬元,280個大棚的年產值達到430萬元。

在蘭考,科技的力量正不斷賦能治沙興業。蘭考地處黃河故道,生態環境脆弱,盡管已實現綠洲化,但氣候變干、風蝕作用加強或不合理的人類活動都可能導致土地退化。蘭考采用智慧農業、品種改良、田間林網等科技手段,不僅提高了防沙治沙的效率和精準度,還促進了產業發展。

走進蘭考縣惠安街道何寨村,梨花大道兩側的梨樹已褪去繁花,累累青果綴滿枝頭,壓彎了新枝。村子北頭,一座1米多高的沙丘遺址靜靜矗立,與不遠處繁茂的梨園形成鮮明對比。這處被特意保留的“疤痕”,見證著何寨村翻天覆地的變化。

“以前,風沙一起,遮天蔽日,村里沙丘動輒幾米高。”村支書卞啟龍望著沙丘,記憶清晰如昨。在他童年里,肆虐的風沙吞噬著微薄的收成——每畝小麥產量僅百十斤,播下的花生種子被滾燙的沙土“蒸熟”。風停后,孩子們赤腳奔入沙地,撿拾沙層下的焦花生充饑。

20世紀70年代,何寨村群眾傳承弘揚焦裕祿精神,自力更生、艱苦奮斗,在風沙地栽種了第一代梨樹。那時,梨樹一片一片的不成規模。如今,經過不斷品種改良與精心培育,昔日的風沙地已蛻變為萬畝梨園,還引入了秋月、玉露香等新品種,配套建設了智能分選線和冷鏈倉儲,梨果身價翻著跟頭往上漲。

蘭考縣林業中心主任張坤峰說,蘭考還根據土質狀況大力推動小雜果產業發展,積極鼓勵果農淘汰低效樹種,引進優質品種,同時加強技術培訓,科學提升果農的種植管理水平。如今,新增小雜果面積2.5萬畝,改造低效經濟林1.5萬畝,全縣經濟林面積達到10萬畝,年產干鮮果品25萬噸,經濟效益達5億多元。

依托創建國家農業現代化示范區,蘭考不斷探索富民特色農業之路,培育了蘭考“新三寶”——蜜瓜、紅薯和花生,塑造“拼搏蘭考好產品”,推動標準化、規模化、品牌化發展。在此基礎上,還變害為利,利用鹽堿地發展堿地番茄,利用沙土地發展沙地紅薯,利用泡桐花發展桐花蜜等特色農產品。

當科技賦能的現代農業在蘭考大地繪就豐收圖景時,泡桐林海也以更加蓬勃的生命力向更廣闊的空間延伸。

產業接續“致富樹”

在堌陽鎮徐場村口,幾百畝泡桐青翠挺拔,宛如一片綠色海洋。微風拂過,桐葉沙沙作響,仿佛在訴說著這片土地的變遷。

看到泡桐樹,想起焦裕祿。20世紀60年代,焦裕祿帶領蘭考人民廣植泡桐。那些扎根黃沙的泡桐樹,抵御著風沙侵襲,也改變了徐場村的命運。

如今,漫步徐場村,時而低沉、時而清脆的樂聲不時從庭院傳出,琴、箏、琵琶等招幌沿著白墻青瓦的民居排開。專做高端古琴的墨武琴坊里,斫琴師徐亞沖正專注地斫制著古琴。他說:“每斫一張古琴需要200多道工序,三年才能成琴。”據介紹,他們的古琴供不應求,一年能賣出1000余張。

“風沙不再,徐場村民放下鋤頭造古琴,泡桐從‘治沙樹’變成了‘致富樹’。”村委會副主任徐永順說,如今,全村105戶農家均投身民族樂器生產,生產古箏、古琴、琵琶、二胡、中阮等30種樂器,不僅暢銷全國,還遠銷海外20多個國家和地區,年銷售量達10萬多臺(把),年產值高達1.5億元。

徐場村的發展并未止步于此。他們充分利用村內農戶閑置院落,打造出“音樂培訓+互動體驗”的古色古香功能小院,年接待游客2萬余人次,讓游客在欣賞音樂的同時,也能親身感受鄉村的獨特魅力。此外,村里還充分整合閑置土地,打造了4個具有特色音樂和記住鄉愁元素的游園。

蘭考縣的桐木產業不僅僅局限于樂器制作,家居產業也將桐木充分利用。目前主要生產企業有26家,年產量達40余萬套(件)。蘭考華蘭實業有限公司所生產的“華蘭”牌家居通過了嚴格的日本國家標準認證,產品主要銷往日本、西班牙、美國等地,并在國內20多個省(自治區、直轄市)建立了直銷網點,已成為河南最大的實木家居生產企業。

從防風治沙的泡桐樹,到帶動一方經濟發展的產業支柱,當年焦裕祿同志帶領大家栽種的泡桐,已成為蘭考人民的寶貴遺產和“綠色銀行”,實現了生態、經濟、社會的可持續發展。

區域協同“換新裝”

曾經,蘭考飽受風沙之苦;如今,這里卻因沙而興。

近年來,蘭考縣以泡桐為優勢樹種,借助國家儲備林、防沙治沙林等林業項目,大力發展泡桐產業,讓沙區群眾的錢袋子鼓了起來。現代家居、民族樂器、紅色文旅、綠色食品等產業如雨后春筍般蓬勃發展,形成了一條完整的產業鏈。

“蘭考的治沙經驗不僅讓本地群眾受益,還吸引了冀魯豫蘇平原沙區的考察團前來取經,并在這些地區復制推廣。”蘭考縣林業中心副主任趙冬說,蘭考縣不斷調整防沙治沙思路,將生態治理與經濟發展緊密結合,走出了一條具有蘭考特色的生態富民之路。

與蘭考毗鄰的山東曹縣、東明縣也廣泛種植泡桐樹,發展樂器加工產業,與蘭考開展合作,實現了資源共享、優勢互補。這一大片區域,正因泡桐而緊密相連,共同奏響著發展的交響曲。

“科技賦能、生態提質、產業增值、文化賦能。”張坤峰說,未來蘭考將全方位解鎖生態與經濟協同發展的“密碼”。

新時代新征程,蘭考擘畫著防沙治沙新藍圖,要給傳統沙區“換新裝”,不僅讓泡桐林海更茂密,還要打造彩葉林帶這樣的生態景觀帶,讓四季都有不同的風景。同時,鄉村人居環境也要來場“精致革命”,以“一宅變四園”為契機,結合基層高效能治理,推進果樹進村,讓鄉村處處皆景、步步如畫,讓生態文明成果全民共享。

“林下經濟,也有很大的發展空間。”張坤峰說,林間套種中藥材、養土雞、養鵝等項目,讓土地持續發展,生出“雙份金”;研發泡桐文化文創及其他衍生產品,持續叫響“好樂器,蘭考造”“河南人買家居到蘭考”的口號;借助每年的桐花節,開展民樂演出、家居訂貨會等活動,讓桐花蜜等衍生產品走向更廣闊的市場。

“科學技術將進一步賦能防沙治沙工作,我們也要走出去學習更多先進的治沙經驗。”張坤峰表示,未來蘭考將進一步分享技術、交流經驗,聚焦“兩高四著力”,持續弘揚焦裕祿同志的“三股勁”,全力做好新時代的防沙治沙工作。

當焦裕祿精神遇見科技創新,當綠色發展融入文化基因,蘭考這片曾被風沙肆虐的土地,正以嶄新的姿態詮釋著推進中國式現代化的生態密碼。正如那株挺立的“焦桐”,年輪里刻著苦難與輝煌,孕育著生生不息的希望。

記者手記

蘭考實踐是生態治理與鄉村振興融合的典范。該縣以焦裕祿精神為內核,一方面依托現代農技改良鹽堿沙地,培育蜜瓜、西紅柿、小雜果等高附加值作物,實現生態修復與產業增值同步;另一方面深挖泡桐資源潛力,推動樂器制造、綠色家居等特色產業鏈式發展,使防風固沙林轉化為“綠色銀行”。

更值得稱道的是,其通過區域協同將治沙經驗輻射周邊,形成跨省產業聯動。這種“治沙—興業—富民”的可持續發展路徑,不僅破解了生態脆弱區發展難題,更為黃河流域生態保護和高質量發展提供了可復制的“蘭考方案”,詮釋了“綠水青山就是金山銀山”的深刻內涵。

責任編輯:王怡瀟